―薬で抑えるだけじゃない、横隔膜と呼吸の鍼灸アプローチ―

「また胸やけが…」その不快感、実は“息苦しさ”のサインかもしれません。

なんとなく胸がつかえる。

食後になると、喉まで酸っぱいものが込み上げる。

薬を飲んでいるけど、また症状がぶり返してくる。

そんな「逆流性食道炎」に悩まされている方が、私たちの鍼灸院にも多くいらっしゃいます。

けれど、話をよく聴いてみると──

「最近、深く息が吸えない気がする」

「常に力が入っていて、抜き方がわからない」

そんな“呼吸の不調”を感じている方がとても多いのです。

逆流性食道炎とは?|薬で抑えても治りきらない理由

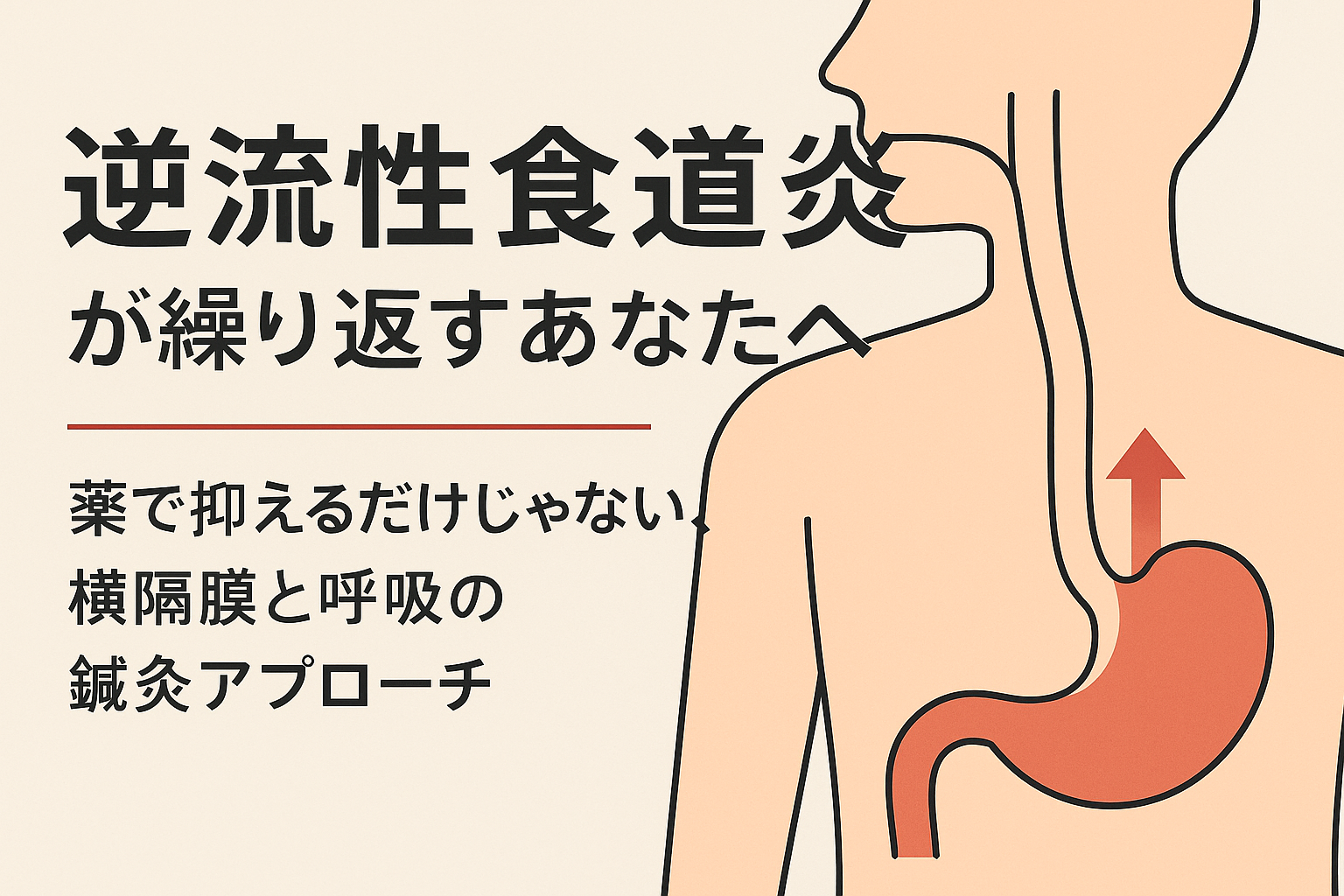

逆流性食道炎(GERD)は、胃酸や胃の内容物が食道に逆流することで、胸やけや呑酸(すっぱい液が上がってくる感覚)などを引き起こす病気です。

原因とされるのは、

- 胃酸過多

- 下部食道括約筋のゆるみ

- 食後すぐの横になる習慣

- 脂っこい食事や過食

- ストレスや自律神経の乱れ

などが挙げられます。

一般的にはPPI(プロトンポンプ阻害薬)などの薬で酸を抑えますが、

「やめるとまた再発する」

「飲み続けることに不安がある」

という声も、少なくありません。

東洋医学の視点から見る、逆流性食道炎

東洋医学では、逆流性食道炎のような状態を

- 胃気上逆(本来下に流れるべきエネルギーが上に向かう)

- 肝胃不和(ストレスが胃の働きを邪魔する)

と捉えます。

つまり、“胃酸”という結果だけを見るのではなく、

なぜ胃の動きが乱れたのか?

なぜ今、上に向かっているのか?

という背景に、体全体のバランスの乱れを探るのが鍼灸の役目です。

鍵は「横隔膜」にありました。

横隔膜は、胸とお腹を分ける“膜状の筋肉”です。

この横隔膜の真ん中にある穴(食道裂孔)を食道が通って胃へと続いています。

本来、横隔膜の張力によってこの裂孔はしっかり締まり、

胃酸の逆流を防ぐ“弁”のような役割を果たしています。

しかし、

- 姿勢の悪さ(猫背・反り腰)

- 呼吸の浅さ(ストレス・過緊張)

- 体幹の硬さや腹圧の変化

などで横隔膜の機能が低下すると、

この「弁」が緩みやすくなり、逆流が起こりやすくなるのです。

鍼灸でできること|“呼吸”と“構造”を整える

鍼灸では、横隔膜そのものには直接刺激しませんが、

呼吸に関係する筋肉や、横隔膜を支配する神経(横隔神経・自律神経)に働きかけていきます。

呼吸に関わる胸郭や腹部の緊張を緩めながら、

“息を深く吸える身体”を取り戻すことが、逆流性食道炎の根本改善につながるのです。

実際の症例|「息が戻ったら、食後の不快感も消えました」

40代・女性。

長年、逆流性食道炎に悩み、薬が手放せなかった方が来院されました。

初診では、胃の張りよりもみぞおちと横隔膜の硬さが目立ち、

呼吸も浅く、肩で息をしている状態。

3回目の施術後、こんな言葉をくださいました。

「ご飯のあとが楽になりました。それと…息が深く吸えるようになってきた気がします」

薬で症状を“抑える”のではなく、

身体全体が“戻る”ように働きかけていく──

それが、鍼灸の本当の力だと感じています。

まとめ|症状は「身体からの優しいメッセージ」

逆流性食道炎は、ただの胃の問題ではありません。

それは「今のままで本当に大丈夫?」という、

身体からの小さなサインかもしれません。

鍼灸は、薬とは違ったかたちで、

呼吸を整え、緊張をゆるめ、自律神経を整えるという“からだの根っこ”にアプローチします。

薬をやめたい方

再発を繰り返している方

“整える”という選択を探している方へ

逆流を止めるのではなく、「流れを取り戻す」ための鍼灸。

ぜひ一度、体験していただけたらと思います。

ずっとご不安を抱えたまま、

治療院探しに時間とお金をかけるのは

最後にしてほしい。

ぜひ辛い症状やお悩みを

ご相談ください。

03-6823-4230

受付時間:9:30~21:00

LINEのメッセージでもご予約を承ります