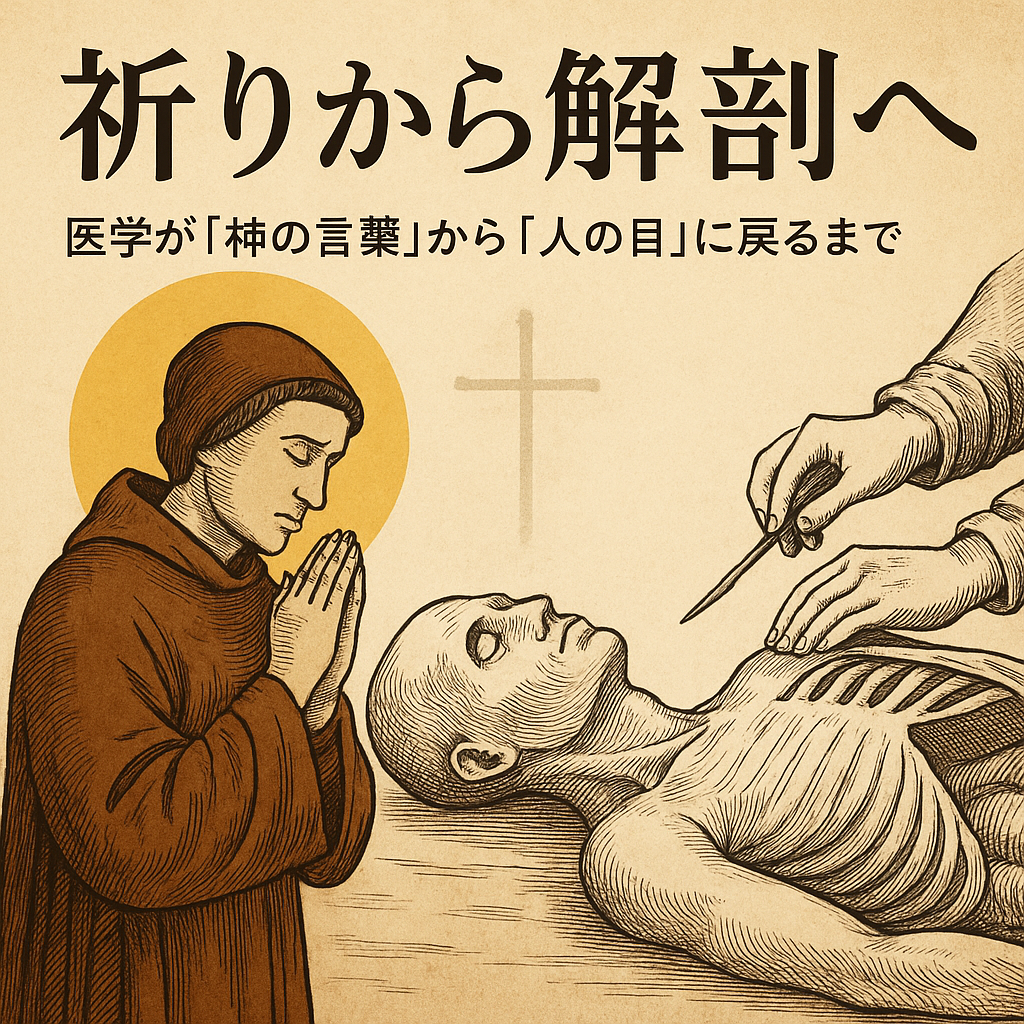

「医学は、祈りの力を信じる時代から、観察の目に支えられる時代へと移ってきた。」

こんにちは。院長の山元大樹です。最近、専門学校で医学史を教える機会をいただいております。

授業の中であらためて気づかされたのは、「医学の歴史って、めちゃくちゃ面白い」ということです。

病気にどう向き合うか――

それはいつの時代も、人間が“いかにこの世界を理解しようとしてきたか”という記録でもあります。

今回は授業をきっかけに学び直した内容を、ブログとして整理しました。

暗黒時代の「祈りの医学」から、ルネサンスの「観察」、そして近代の「科学の探究」へ。

医学がどう進化し、何を手放し、何を得てきたのか――その変遷を一緒に旅してみませんか?

「医学は、祈りの力を信じる時代から、観察の目に支えられる時代へと移ってきた。」

この言葉が示すように、私たちが今享受している医療は、壮大な「知の進化のドラマ」の上に成り立っています。

この記事では、西ヨーロッパにおける医学の歴史を「暗黒時代」から「ルネサンス」「近代医学」へとどう移り変わったのか、その流れを一緒に辿ってみたいと思います。

◆第1章 暗黒時代:医学は“神の業”だった

5世紀、西ローマ帝国の崩壊後、ヨーロッパの学問と文化は大きく後退します。

医学も例外ではありませんでした。病は「神の罰」や「悪魔の仕業」とされ、祈り、断食、聖遺物への信仰が治療法の中心に置かれます。

当時、医療を担ったのは教会や修道院でした。修道士たちは薬草療法や施療院での看護を行いながら、静かに医学の火を絶やさずにいたのです。

この時代は「暗黒時代」と呼ばれることがありますが、実はその中で“次の時代への種”がまかれていました。

◆第2章 なぜ教会はガレノスを信じたのか?

2世紀ローマの医師ガレノスは、人体を「神の意志に基づく目的ある構造」として捉えていました。

この目的論的な視点は、「神が人間を創った」とするキリスト教の価値観と矛盾しませんでした。

さらに、中世では人間の解剖が禁じられていたため、ガレノスの“動物解剖に基づいた人体理解”を検証する手段がなかったのです。

知識は古典(特にガレノスやヒポクラテス)を暗記・引用することが「正しい」とされる時代。

こうしてガレノスの医学は、“信仰と理性の両立点”として、約1,400年もの間、支配的地位を占めたのです。

◆第3章 ルネサンス:観察と解剖の再誕

14〜16世紀、ルネサンス(再生)の時代が訪れます。

人文主義の潮流の中で、人間の身体や自然を「見ること」が重視され、医学にも変化が訪れました。

ヴェサリウスは実際に人間の遺体を解剖し、ガレノスの間違いを数々証明しました。

1543年、『人体の構造について』を出版し、精緻な解剖図とともに、医学は本格的に“目で見る学問”へと再び歩み出します。

これは単なる技術の進歩ではなく、「真理とは聖書や権威にあるのか、それとも自らの観察と実証にあるのか?」という哲学的な転換でした。

◆第4章 祈りは治せなかった:教会の権威の揺らぎ

この時期、教会の力も揺らぎ始めます。

黒死病(ペスト)がヨーロッパ中に広がり、どれだけ祈っても人は死にました。

十字軍の失敗、聖職者の腐敗、免罪符の販売――「神の力」への信頼は少しずつ崩れ、

代わりに「人間の理性」が信頼されるようになります。

医学もまた、「神の罰を癒す術」から、「自然の仕組みを理解し、制御する技術」へと変貌していくのです。

◆第5章 近代医学の夜明け:仮説と実験の時代へ

17世紀、ウィリアム・ハーヴェイは『心臓と血の動き』を著し、ガレノスの“血液は肝臓で生成され、体にしみこむ”説を否定。

彼は血液が心臓を中心に循環していることを動物実験によって証明しました。

この瞬間、医学は「過去を信じる学問」から「未来を切り開く学問」へと姿を変えます。

解剖に加え、機能・仕組み・因果関係の解明へと向かう医学。

そこから消化、神経、病原体といった“見えない世界”の医学が始まるのです。

◆結びに:医学は人間への信頼の物語でもある

かつて私たちは「神に祈る」ことで治癒を願い、

やがて「人体を解剖する」ことで理解を深め、

そして今、「科学と共感のバランス」で医療を築いています。

医学とは、「人間を信じる力」を取り戻していく営みかもしれません。