こんにちは。鍼灸院ひなたの髙木です。

今回は、鍼灸や東洋医学とも通じる「こころと身体のつながり」について、少し違った視点からご紹介したいと思います。

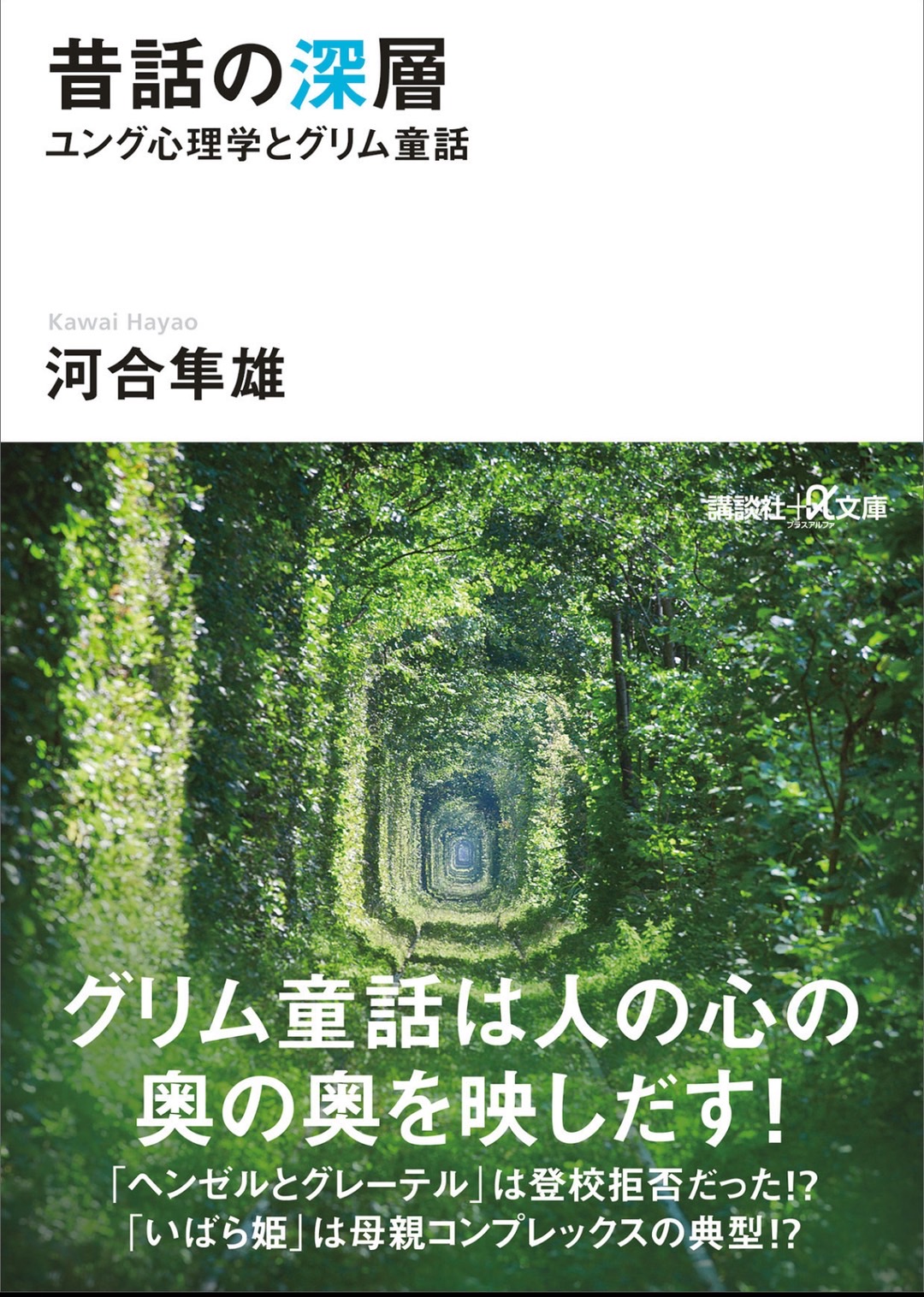

ご紹介するのは、心理学者・河合隼雄さんの著書『昔話の深層 ― ユング心理学とグリム童話』です。

昔話は“心の治療”だった?

「むかしむかし、あるところに…」ではじまる昔話。子どもの頃に誰しも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

ですが、改めて読み返してみると、時に残酷で、不思議で、意味がよくわからないことも。

河合隼雄さんは、この“よくわからなさ”こそが、実は私たちの無意識や心の深層とつながっているのだと語ります。

心理学者ユングの理論をもとに、昔話に出てくる登場人物やストーリーを「心の成長のプロセス」として読み解いていくのです。

鍼灸と昔話に共通する“こころの流れ”

私たちが日々行っている鍼灸も、身体の症状だけを診るのではなく、「心のあり方」や「内なるエネルギーの流れ(気)」を大切にしています。

例えば

・“姫が塔に閉じ込められている”という話は、自分の内なる感情が抑圧されている状態かもしれません。

・“森をさまよう子どもたち”は、人生の迷いや不安を象徴しているかもしれません。

東洋医学では“心身一如(しんしんいちにょ)”と言って、こころと身体はひとつながりだと考えます

河合さんの解釈を通して昔話を読み直すと、患者さんの身体の不調の背景にある「心の声」が、少し聴こえてくるような気がします。

こころの声を聴くきっかけに

昔話は、現代の忙しさや合理性から離れ、私たちの深い部分に語りかけてくれます。

心がモヤモヤするとき、自分の方向性に迷ったとき

そんなときは、子どもの頃に読んだ“あの話”を、もう一度読んでみるのもいいかもしれません

私たち鍼灸師も、「ツボ」や「症状」だけでなく、

その奥にある“ものがたり”に耳をすませながら、日々患者さんと向き合っています。

身体の不調は、心からのメッセージかもしれません。

そのサインに耳を傾ける時間を、一緒に大切にしていきましょう。

今回も最後まで、読んでいただきありがとうございました!